智能电子产品创新实践

课程定位为“以先进功能材料及其微纳制造技术、柔性电子与智能交互、人工智能与智能康养装备等新质生产力的开发与应用为主要目标,开展医工交叉领域的创新应用探索”。课程将理论学习与工程实践创新有机结合,通过知识传授、案例分享、基础技能训练和综合训练,促进学生以智能型电子产品的开发与应用为目标,探索将先进的新质生产力技术与医工交叉领域的产品应用需求相结合,培养学生的团队合作意识和工程实践创新技能,培养具有创新精神和综合素质的复合型人才。

课程重点介绍智能电子产品的关键技术、前沿进展与应用。基础认知体验环节包括特种3D打印技术、外骨骼机器人、柔性电子技术、虚拟现实技术、脑机交互技术、人工智能技术等,体现了学科交叉教育。综合实践创新环节以医工交叉的探索与应用为背景,鼓励学生进行团队组合、需求分析,结合课程内容进行创意探索与实现,培养学生建立科学的产品设计思维、掌握与智能电子产品制造相关的技术、促进学生深入理解创新思维与方法在智能产品制造中的运用。

思政建设思路:

课程秉持学校“三位一体”教育理念,贯穿课程教学全过程。课程响应国家“新质生产力”建设以及“健康中国2030”国家发展战略要求,深入挖掘课程中的思政元素。课程将工程实践通识教育的基本要求与课程思政要点进行融会贯通,寓思想教育和工程实践创新教育于教学内容,在爱国主义教育、新质生产力技术与创新应用需求等方面构建本课程的思政教育模式。

思政案例:智能电子产品创新实践课程的思政教学体系建设

教师:张琦

(1)教学平台建设

课程是在iCenter建设的“智能电子产品创新实践平台”和“医工交叉联合实验室”基础上开设的课程,该平台可满足精准医学及大健康管理方向的课程和项目建设,有助于课程实现理论教学与实践训练、综合创新开发相结合,让学生的思政理念培养不停留于理论,而是真正尝试解决产业应用需求,为技术进步、社会发展贡献清华力量。

(2)课程内容建设

课程围绕国家“新质生产力”建设需求和“健康中国2030”国家发展战略,进行技术选型和课程教学内容准备,提供了3D逆向扫描、可应用于医工交叉领域的特种3D打印技术、人工智能、柔性电子融合外骨骼机器人、虚拟现实和脑机接口等,多个课程案例由教学团队与企业合作开发。

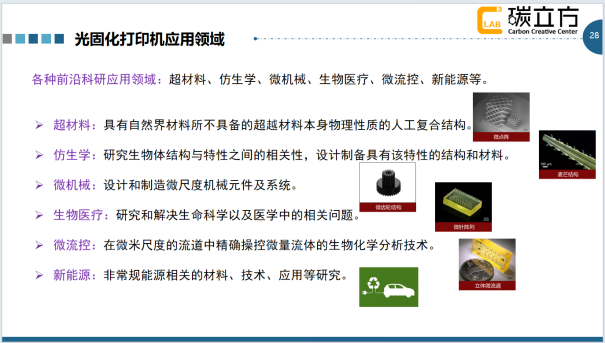

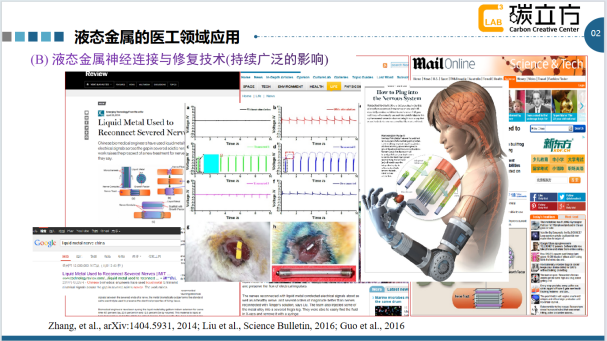

同时,教学内容中增加大量案例研讨,并选择具有代表性的清华案例进行思政教育。例如,通过多彩多材质3D打印在精准医疗手术规划、技能训练的案例分享,帮助学生了解前沿技术如何与产业应用需求相结合。通过介绍陶瓷3D打印机、超精密3D打印机的应用案例,帮助同学进行创意探索。以清华机械学院团队开发的生物3D打印机和产品应用案例为教学内容,介绍清华团队在3D打印硬件开发、细胞培养和组织工程应用的最新进展。特别是介绍到该项成果已在去年用于太空研究,增强了学生的自豪感。介绍液态金属材料和柔性电子技术应用案例时,讲授清华大学生物医学系刘静教授团队在神经修复领域的研究成果,该成果用于生物神经修复,已用于临床研究,该项成果引起了全球相关领域研究者的广泛关注。而机械工程系季林红教授团队一直从事外骨骼技术的研究和开发,取得了多项世界领先技术和产业应用价值。这些都极大地增强了学生的民族自豪感和学习热情。

多彩多材质3D打印 超精密3D打印

液态金属与柔性电子 外骨骼技术

此外,鼓励学生结合教授的技术、学生专业背景及医工方向需求,开展技术、产品的创意探索,课程学生开发了多个创意项目,包括音乐互动疗愈、多模态情感识别及反馈等。