《制造工程实践》是一门面向全校本科生的通识选修课程,它以大学生工程训练综合能力竞赛的“智能小车”项目为载体,通过机械设计、制造加工、电子硬件设计和编程控制等模块培养学生的综合能力。通过本课程的理论学习与实践,学生们可以了解工程系统概念,体验工程文化,掌握基本的制造手段,培养设计思维、计算思维和工程思维,提升工程实践能力、创新意识和团队合作能力。结合这次新冠疫情对机器人行业的需求井喷,课程项目主题定位到医疗服务机器人,让学生充分发挥创意设计,思考科学技术对人类社会和生活的影响。

本学期开设了5个班,共161位同学选课,主要来自美术学院、社科学院、人文学院和新闻学院,也有部分理学院和工科院系。教师辅导团队根据业务领域主要划分为电子控制和机械设计两部分,在课程讲解环节采取集中授课与听课的形式,实践环节则采取老师线上直播与学生线下亲自动手制作的形式进行。

群策群力——全面做好教学准备

线上教学相比于线下实践教学,其挑战就在于:实践课程需要有实验环境、设备操作和交流演示等环节的层层配合。为了达到实践课程的教学目标,所有参与实践教学的10余位教师进行线上集体备课,多次召开线上教学研讨会,讨论教学模式、内容、进度和每位老师的任务分工,强化协同合作。同时,在授课阶段采用 AB 角方式全程跟进,相互替补,从而确保了线上教学任务能够顺利完成。

通力合作——全面拓展资源,创新在线实践

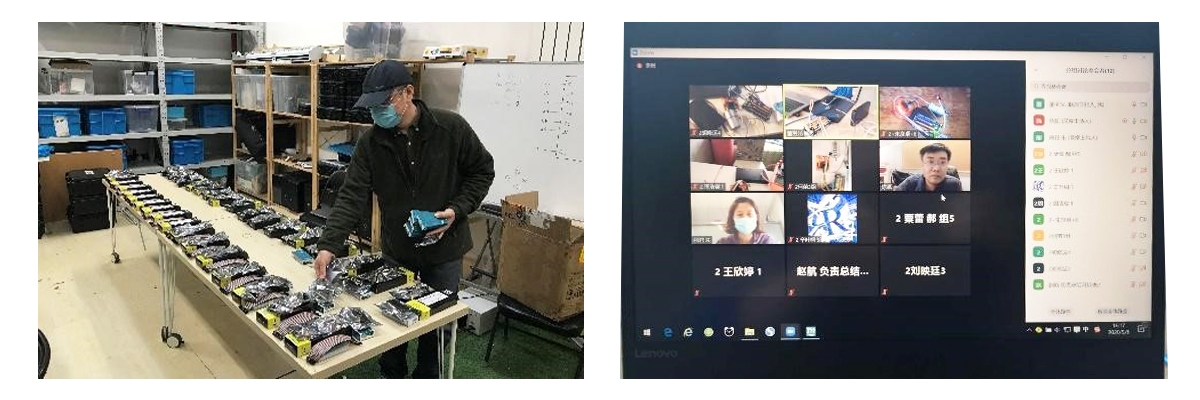

教学辅导小组将老师分为技术组、资源组和授课组。技术组的老师主要负责技术问题的研究和解决,完成学生电子控制硬件系统设计、软件系统编程、辅助教学软件开发等工作;资源组的老师解决线上教学资源的搜索、试用和在线仿真教学案例开发;授课组老师扎根学校,主要安排教案的编写、线上授课和设备演示等教学环节。同时,教学团队为进一步保证学习体验,将小车制作所需要的机械电子原器件和各类工具(螺丝刀,万用表)分别邮寄给学生,通过 Zoom 会议 + 雨课堂 + 微信答疑的方式,指导同学们在家动手完成小车组装和调式,引导同学们交流互动,以达到更好的教学效果。

资源积累——凝练混合式实践教学成果

经过近一学期的对于在线实践教学的探索,具有《制造工程实践》课特色的教学成果逐渐呈现了出来:例如,16 周线上/线下教学课件、基本教学讲义、线上虚拟仿真网站教学案例资源库、线下虚拟仿真教学软件及案例库、配套蓝牙控制软件、机械设计基础零件库,以及机械设计软件使用视频库等。

在线直播零件加工过程

在线直播零件装配

零部件打包邮寄

云端展示——学生各显神通

期末的项目汇报展示也采用“云路演”的形式,由学生利用家里的物品设计包含各种障碍(上坡、桥洞、台阶等)的赛道,遥控小车跑完全程,通过摄像头远程展示。学生的项目各具特色,充分发挥了个性创意。

周二班履带车

周二班的履带车的创意,源自于第一次世界大战中出现的坦克设计。一战中的英国“MARK I”坦克,是世界上第一台真正意义上的坦克,是坦克界的鼻祖。该小车采用的,就是同”MARK I“一致的悬挂式履带。那么采用履带设计,相比于轮式小车有哪些好处呢?一是通过性好,越野能力强,履带的接地面积较大,而且履带上的刺增强了抓地能力。二是负重能力强,履带的驱动能力强于轮式,而且接地面积大,所以负重可以高于轮式。三是爬坡能力大,且转弯半径小,所以更加灵活稳定。所以该小组的设计,既有一定的历史背景,又有实际的工程优势,体现了本门课程的特色,融合了文科和理工科的优势。

周三班“小狗头”组

周三班的“小狗头”组设计制作的是医疗导诊机器人。组员们各显神通,工科生完善性能,艺术生制作外壳,文科生编写小故事。最终的成果“小狗头号”——小巧灵活,行动敏捷;它的形象可爱新颖,并配有生动的故事性制作,既实用又富有人文和美学情怀。

“大雄”组

大雄组同学不仅完成了小车制作,还充分利用家中道具,搭建了复杂的小车运行场景,包括险滩飞渡、隧道历险、翻山越岭、勇闯S弯、牢记使命等七个环节,充分展示了小车的“卓越”性能。课后的朋友圈也展现了大雄组团队满满的收获感。

周四班设计作品

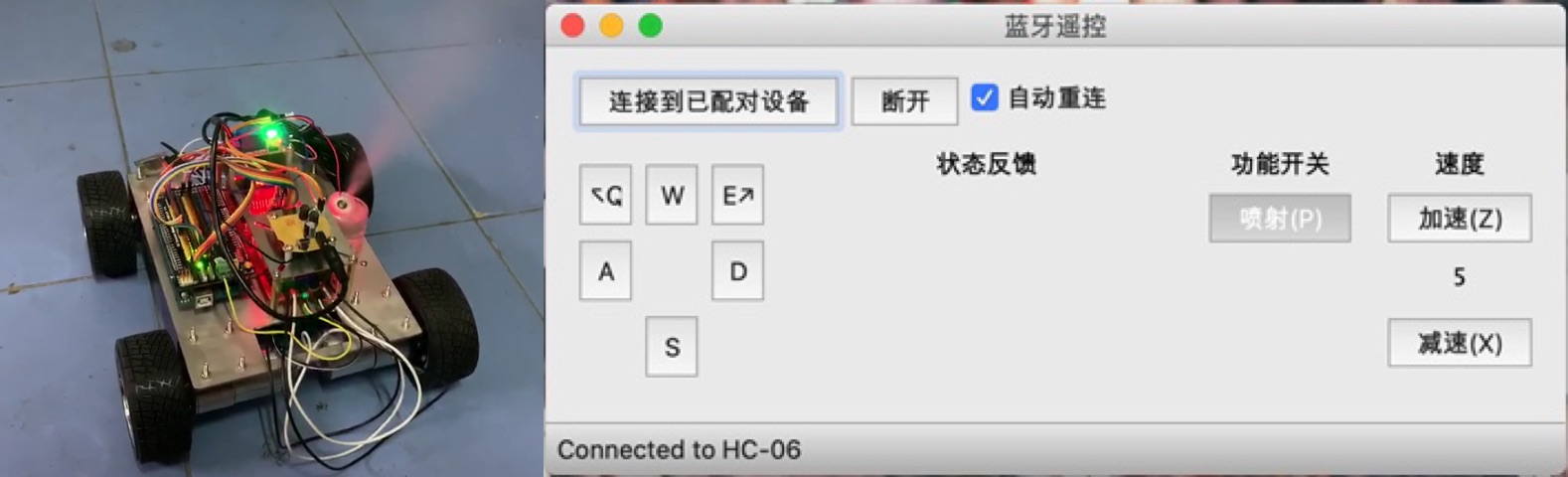

周四班的周恒宇和曾奥涵组设计了一款远程遥控物品运送以及喷消毒液的小车,将疫情之下的交叉感染的风险降低,并且能够节约宝贵的人力。在实现的过程中,周恒宇同学在老师提供的android版蓝牙app基础上,专门编写了可以在windows或mac电脑上使用的蓝牙遥控程序。曾奥涵同学来自武汉,由于寒假疫情爆发没有回家一直呆在学校。但是他克服了宿舍里的重重困难,在校内老师的帮助下,采购低压雾化片和继电器,动手改造电路,实现了完全远程控制的喷雾开闭。

学生感言

感谢老师和队友们一路的陪伴;让我在实践中理解到了这些基础知识,这种合作的模式让我受益良多,学习到了很多新的知识;感谢老师们的“保姆式教育”,经常陪伴我们改电路和代码到深夜;一学期下来我不仅感到做出一辆小车的成就感,更有获得了新的思维方式的开阔感;看见我们组的小车从草图变成现实成果,真的很有成就感;我感觉我的人文艺术修养、工程素养和科学素养都有了很大程度的提高;《制造工程实践》这门课对我而言趣味性与挑战性并存。

课程结束后,同学们都感觉收获满满。好多同学在心得体会里谈到,过去学习内容仅仅止步于将产品做出设计和构想、将理念建构出来,却始终没有尝试将理念和设想变现。只有经历实践的过程才会真正意识到什么叫 “理想很美好,现实很骨感”。课程教会了自己如何脚踏实地、从实际出发的开展工作。

经过一学期的在线教学,制造工程实践教学组的所有老师共同完成了实践教学大纲、线上授课内容、仿真实践内容、线上演示内容的编写和授课,以及授课模式的探索,教师们利用在线仿真网站和仿真软件解决学生前期的电路学习和实践环节,通过将实践设备、材料和工具邮寄到学生家,保证了学生课程实践教学的效果。 在此,《制造工程实践》课程组所有老师期待与同学们——清华见!

供稿:杜平、董宝光、林蔚然、罗勇

编辑:雷羽千

审核:洪亮